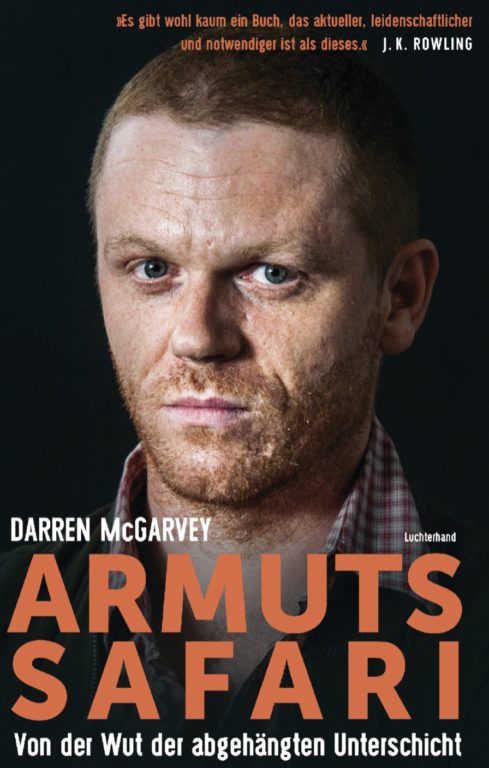

Als ich das Buch “Armutssafari. Von der Wut der abgehängten Unterschicht” kaufte, erwartete ich womöglich die Geschichte von jemandem, der sich auf “Safari” durch die Armut begibt, was immer das heißt. Die ersten Kapitel behandelten die persönliche Geschichte eines in Glasgow, in einem kaputten Haushalt aufgewachsenen Menschen, der die Armut kennt. Die Geschichte wurde schnell sozialkritisch, als er den geplanten Bau der Autobahn durch den lokalen Park und die vorausgehenden Proteste, die daraus erwachsende Gemeinschaft und die letztendliche Realisierung des Großprojekts, inklusive Shopping-Malls beschrieb. Nach und nach nahm die Richtung Konturen an. Ein Gedanke schien durch, den Darren McGarvey in Synthese mit Armut brachte: Vorurteil und Ablehnung. Es war plausibel, seiner Auffassung zu folgen. Wer sich als Teil einer Klasse begreift, ist in Abgrenzung den anderen gegenüber ungerecht. Eine Selbstgerechtigkeit, die in der “unteren” Schicht als Trotz und von allen darüber als Herablassung erscheint. Es kommt auf die Perspektive an.

Nach und nach kristallisiert sich eine versöhnende Richtung heraus, die ich vollkommen unterstütze: Die kritische Selbstreflexion als Angelpunkt für das Miteinander, das Grenzen, im idealen Sinne, verwischt oder sogar auflöst.

Doch dann die Enttäuschung: Er wird Vater und beginnt, sich plötzlich ganz anders zu reflektieren. Letztlich ist die Verantwortung jene, ein (selbst)kritischer Mitmensch zu sein, was McGarvey durch den Kontrast seines Lebenslaufs vom wütenden Rowdy und Alkoholabhängigen zum besonnenen Bürger herausstellt. Seine Transformation ist deswegen ernüchternd, weil er seine Ausarbeitung aller vorhergehenden Kapitel im letzten so auf den Punkt bringt: “Heute weiß ich, der beste Beitrag, den ich für eine Gesellschaft leisten kann, ist es, ihr ein gesundes, glückliches und behütetes Kind zu schenken.” Daraus begründet sich eine bürgerliche Bodenständigkeit, die zur Mäßigung aufruft. Das ist zu kurz, zu schnell, zu abrupt. McGarvey macht die Streßbewältigung eines zu permanentem Unglücklichsein motivierenden System zu einer persönlichen Selbstfindung.

Konkret scheint es, als läge die Lösung für eine klassenlose, harmonische und von Zorn und Gewalt freie Gesellschaft in der Aufgabe, ein Kind großzuziehen, dem man die Werte vermittelt, die man selbst nicht mitbekommen hat. Die nächste Generation ist die, auf welche es ankommt. Möglich und vielleicht sogar richtig. McGarvey’s Buch bietet dennoch eine Klarstellung von einem , der es wissen muß: Das “System” oder “die anderen” sind nicht allein und ewig allein für die eigene Situation. Empathie ist der Schlüssel zum Miteinander. Unsere Wahrheiten erwachsen größtenteils aus unserer emotionalen Gestimmtheit. Die selbstzerstörerischen unter ihnen sind die Angst, der Trotz, der Zorn und wir tun gut daran, ihnen nicht die Kontrolle zu überlassen.